「楽しいお酒」を続けたいあなたへ ~飲酒ガイドラインから学ぶ「節度ある飲酒」

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ

統括所長 中村 哲也 監修

(元氣プラザだより:2025年1月号)

年末年始、親しい方やお世話になった方と食事やお酒を楽しんだ方も多かったのではないでしょうか。お酒は適切な量であれば心身に良い影響を与える可能性がある反面、過度な飲酒は健康を害するリスクがあります。

2024年2月に厚生労働省より公表された「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」を参考に、飲酒に伴うリスクについての知識を深め、ご自身の飲酒量や飲酒行動について見直してみませんか。

「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」(以下、ガイドライン)の目的

ガイドラインは年齢・性別・体質などによって異なる飲酒の健康リスクをわかりやすく伝え、不適切な飲酒行動を減らすために活用してもらうことが目的です。また、これまで「適切な飲酒量」の定義は曖昧でしたが、飲酒量の把握方法としてお酒に含まれる純アルコール量に着目することを推奨しています。

飲酒による身体等への影響、過度な飲酒による影響

摂取したアルコールのほとんどは小腸で吸収されて血流に乗り、最後は肝臓で分解※されます。しかし肝臓でのアルコール分解能力が低いと、少ない飲酒量でも体調に影響を及ぼします。

これらは、年齢、性別、体質、飲酒時の体調などにより変わります。また、全身の臓器にも影響するため、過度な飲酒が病気の原因となる可能性もあります。

※肝臓で、アルコールはアセトアルデヒドに分解され、さらに酢酸へと分解されます。酢酸は筋肉や心臓に移動してさらに分解され、最終的に炭酸ガスと水になります。

(1)飲酒による身体などへの影響

【 年齢:高齢者 】

高齢者は若い時と比べて、体内の水分量の減少などで同じ量のアルコールでも酔いやすくなり、飲酒量が一定量を超えると認知症の発症の可能性が高まります。飲酒による転倒・骨折などの危険性もあります。

【 性別:女性 】

女性は体内の水分量が少なく、分解できるアルコール量も少ないことや、エストロゲン(女性ホルモンの一種)などの働きにより影響を受けやすく、少ない量かつ短い期間での飲酒でアルコール関連肝硬変になる場合があります。

【 体質 】

アルコールの代謝産物のアセトアルデヒドを分解する酵素※の強さに個人差があり、分解酵素の働きが弱い場合は飲酒により顔が赤くなり、動悸や吐き気がする状態(フラッシング反応)になります。

※分解酵素の働きの強弱は、遺伝子によるものです。東アジアではフラッシング反応を起こす方々が一定数おり、日本では41%程度存在します。そのような人が、長年飲酒して、不快にならずに飲酒できるようになった場合でも、アルコールを原因とする口腔がんや食道がん等のリスクが非常に高くなるという報告もあります。

(2)過度な飲酒による影響

過度な飲酒や飲酒後の行動が招くリスクには次のようなことがあります。

【 疾病発症等のリスク 】

・急激な過度の飲酒による急性アルコール中毒

・長期間の大量飲酒によるアルコール依存症、生活習慣病、肝臓疾患、がん など

【 行動のリスク 】

・運動機能や集中力の低下

・危険を伴う機器の利用や高所作業などでの事故

・不適切な行動による対人トラブル、紛失物発生 など

健康に配慮した飲酒とは?

【 飲酒量の把握の仕方 】

自分に合った飲酒量を考えるにあたり必要となるのが、「純アルコール量」の把握です。単純なアルコール飲料の量ではなく、純アルコール量による飲酒量の目標を定めて健康を管理することが大切です。純アルコール量(g)は、次の計算で求めることができます。

【 飲酒量と健康のリスク 】

健康日本21(第三次)では、「生活習慣病のリスクを高める量(1日当たりの純アルコール摂取量が男性40g以上、女性 20g以上)を飲酒している者の減少」を目標としています。しかし、こちらで示された純アルコール摂取量は個々人の許容量を示した「これだけ飲んで良い」という目安ではなく、これ以上飲むとさまざまな生活習慣病のリスクが高くなるという警戒値と捉えてください。人によっては少量の摂取でも生活習慣病のリスクが高まりますので、注意が必要です。

ガイドラインでは、飲酒に伴う疾病発症のリスクを回避するための健康に配慮した飲酒方法について次のように示しています。

1. 自らの飲酒量を把握する

2. あらかじめ量を決めて飲酒をする

3. 飲酒前または飲酒中に食事をとる

4. 飲酒の合間に水(または炭酸水)を飲むなど、アルコールをゆっくり分解・吸収できるようにする

5. 1週間のうち、飲酒をしない日を設ける

これらを意識した飲酒をすることで、リスクを減らすことができます。

飲酒と疾患

アルコールと病気の予防や発症との関わりについては世界中でさまざまな報告があり、WHO(世界保健機関)でも「アルコールの有害な使用を低減するための世界戦略」とともに、疾患予防コントロールに向け「アルコール有害使用の削減に関する目標なども含めた行動計画」を発表しています。

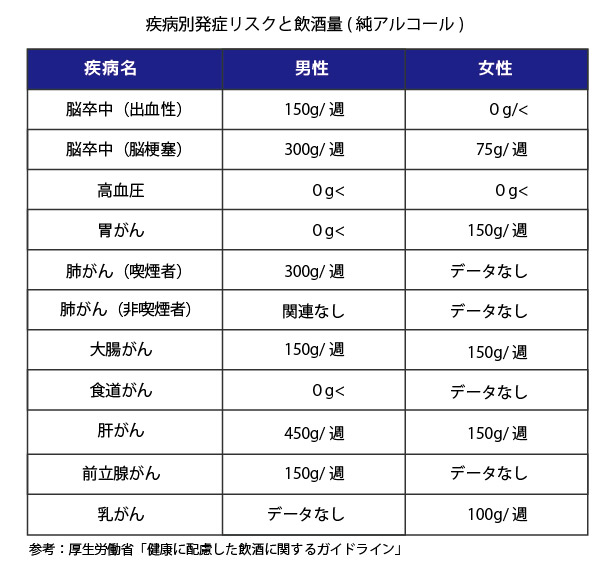

国内における研究によると、日本人の「発症リスクが上がる飲酒量(純アルコール量)」は次のように示されています。

一例では高血圧(男性女性とも)や男性の胃がん・食道がんなどは、たとえ少量であっても飲酒自体が発症リスクを上げるとの研究結果を示しています。こうした影響は個人差があるため、普段からリスクの低い飲酒を心掛けることが必要です。

お酒を楽しく飲むために

少量の飲酒であっても発症リスクが上がる病気もありますので、自身の飲酒習慣と病気発症のリスクとの関連性を理解し、生活習慣を見直していくことが大切です。

そのためにはまず、自身の今の健康状態についてしっかりと把握する必要があります。自覚症状の有無に関わらず、健康診断や人間ドックを定期的に受けて、病気予防に役立てましょう。

▶元氣プラザの健康診断のご案内

▶元氣プラザの人間ドックのご案内

参考:厚生労働省「健康に配慮した飲酒に関するガイドライン」

▶お酒との付き合い方

▶シリーズ連載「作ろう!適正飲酒の生活習慣 その3」~ 適正飲酒の10か条とは~

▶シリーズ連載「作ろう!適正飲酒の生活習慣 その2」~ 適量を超えてお酒を飲み続けると、どんなことが起こる? ~

▶シリーズ連載「作ろう!適正飲酒の生活習慣 その1」

ご精読ありがとうございました!