初期症状では気付きにくい糖尿病。深刻な事態を防ぐ、抑えるべきポイント

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ

医師 伊藤 秀幸 監修

(元氣プラザだより:2025年2月号)

毎年2月は全国生活習慣病予防月間です。なかでも糖尿病はわが国で「糖尿病が強く疑われる者」は約1,000万人、「糖尿病の可能性を否定できない者」(糖尿病予備群)は約1,000万人と推計されている深刻な国民病の一つで、放っておくと神経障害や網膜症、腎症などの3大合併症になる危険性もある大変怖い病気です。本コラムでは糖尿病の診断と食事療法に焦点を当て解説します。

糖尿病とは

糖尿病は膵臓から分泌されるインスリン(血糖値を下げる働きをするホルモン)の不足や作用低下が原因で、血液中のブドウ糖の濃度(血糖値)が高くなりすぎる病気です。ブドウ糖は私たちの体の細胞に入るとエネルギー源として役に立ちますが、血液の中で増えすぎると血管を破壊して動脈硬化を引き起こすようになります。

糖尿病に初期症状はほとんどありませんが、進行すると動脈硬化が進み、脳卒中や虚血性心疾患発症のリスクとなります。気づかないうちに動脈硬化が進むことから「サイレントキラー」とも言われています。口喝(のどがかわく)、多飲(たくさん飲む)、多尿(たくさん尿がでる)、体重減少などの症状が現れたときには危険な状態となっていることも多いのです。

糖尿病には1型と2型があり、1型は、自己免疫などが原因でインスリン分泌細胞が破壊されるもので、インスリンの自己注射が必要です。一方で、2型は、遺伝的要因に過食や運動不足などの生活習慣が重なって発症します。糖尿病の多くは、この2型です。

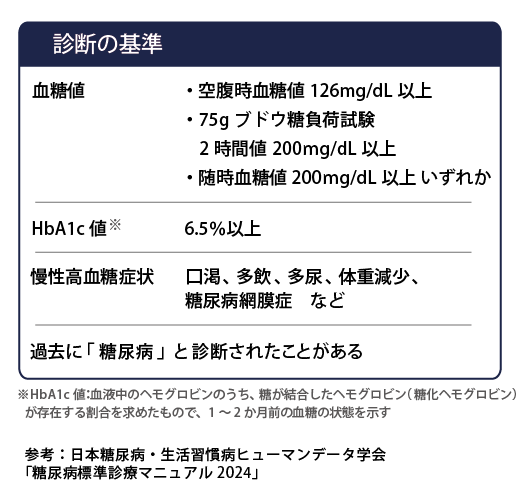

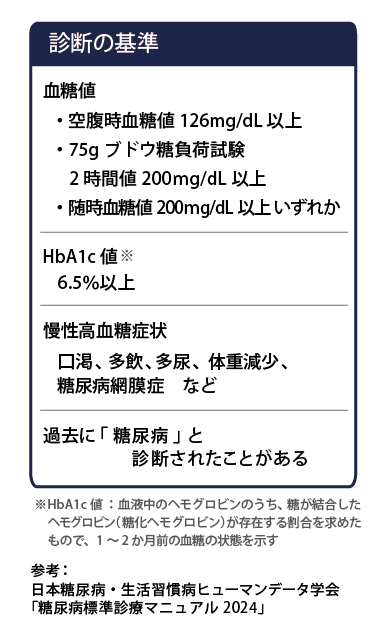

糖尿病の診断は、血液検査で高血糖が慢性的であることに加え、症状や臨床所見、家族歴や体重歴などから総合的に診断されます。高血糖の基準として、血糖値やHbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)値が下記に示す糖尿病型であることとなります。そのため、年に1度は健康診査または人間ドックを受診し、自分の血糖値を確かめることが大切です。

糖尿病の予防

2型糖尿病の予防では、生活習慣の改善が有効です。ポイントを押さえた生活を実践し、リスクを低下させましょう。

1. バランスの取れた食事

糖尿病予防の基本はバランスのいい食事です。野菜、果物、全粒穀物、魚、豆類などを中心とした食事を心がけ、糖質や脂質の多い食品を控えめにします。

2. 適度な運動

週に150分以上の有酸素運動(ウォーキング、ジョギング、サイクリングなど)を目標に実践しましょう。階段を使う、歩く距離を増やすなど日常で身体を動かすことを意識的に取り入れてください。

3. 体重管理

腹部肥満を避け、健康的な体重を維持することを心がけましょう。

4. 禁煙

喫煙は交感神経を刺激して血糖を上昇させ、体内のインスリンの働きを妨げるため、禁煙をお勧めします。

生活習慣の改善は全体的な健康状態が向上し、糖尿病の予防だけでなくさまざまな疾病の予防にもつながります。上記の4つのポイントを押さえた、健康的な日常を心がけましょう。

糖尿病の治療

糖尿病治療の目的は、高血糖に起因する代謝異常の改善、合併症の抑制、心理面の負担軽減、寿命を全うすることとなっています。糖尿病は完治することはできませんが、適切な食事療法や服薬で健康な方と変わらない生活が可能です。個々の状態に応じて血糖コントロール目標を設定し治療を開始しますが、なかでも糖尿病治療の基本となる食事療法を中心に解説します。

食事療法とは

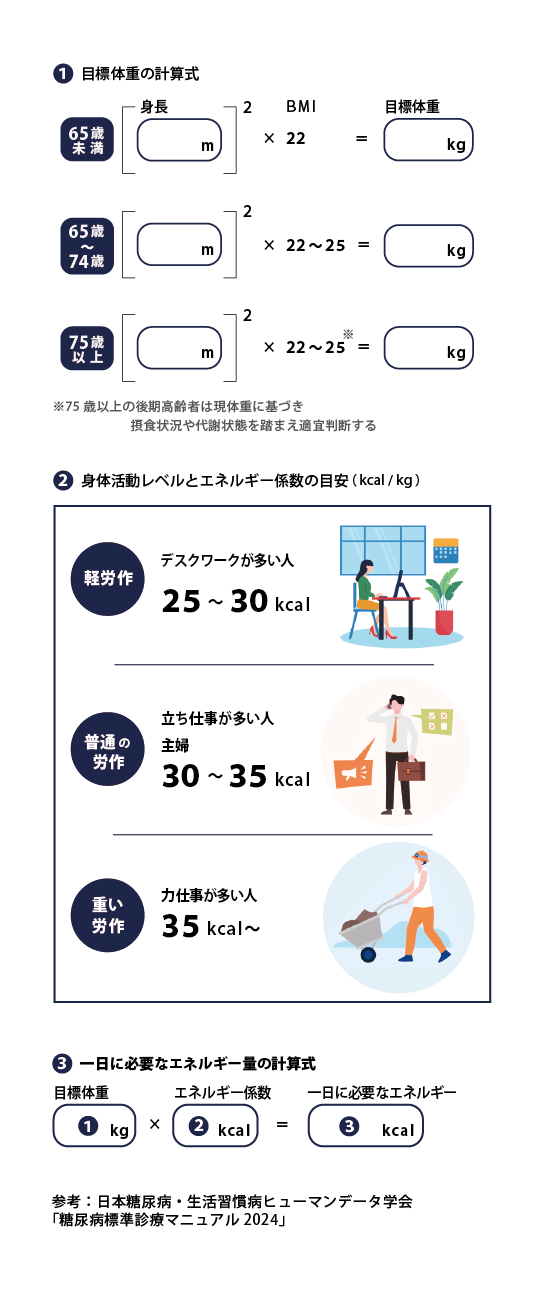

食事療法を始めることで、適正な摂取エネルギー量により体重がコントロールされ、インスリンが分泌されやすくなったり、効きがよくなったりします。個人の身長や肥満度、日常の身体活動量などから、1日の摂取エネルギー量を計算します。

例:45歳、身長1m65cmでデスクワークが多い人(BMI 22)

(1m65cmは1.65mで計算します)

① 1.65m × 1.65m × 22 = 59.9kg

② 25 kcal

③ 59.9 kg × 25 kcal = 1,498 kcal

食べ方としては、適正なエネルギー量の食事、栄養素バランスのよい食事、1日3食規則正しい食事、食べる順番を意識することなどが望ましいとされています。症状に応じて医師の指示に従いましょう。

食事療法のいま

糖尿病をはじめ多くの疾患では、ガイドラインが作成されています。その目的は、エビデンスに基づく診療と診療均霑化(きんてんか:全国どこでも誰でもが標準的な診療を受けられるよう、医療技術の格差是正を図ること)にあり、診療にあたる医師の適切で妥当な臨床的判断を支援しています。

糖尿病診療のガイドラインは2024年5月に5年ぶりに改訂され、食事療法に関する新設項目が多くみられました。

血糖コントロール改善が結論付けられ、「強い推奨」とされるのは以下の2項目です。

<強い推奨(ほぼすべての患者さんに推奨)とされる項目>

●血糖コントロールのために食事療法を推奨

●血糖コントロールのためにエネルギー摂取量の制限を推奨(今回のガイドライン改訂において新設)

今回、有用であると新設された4項目には、一般にも浸透しつつある食事制限のキーワードが含まれており、注目されています。

<弱い推奨(推奨されるかは患者さんにより異なる)とされる項目>

●炭水化物制限(6~12か月以内の短期間)

2型の血糖コントロールにおいて、適切な総エネルギー摂取量であれば短期間の緩やかな炭水化物制限は有効である可能性があるとしています。しかし、炭水化物のみを極端に制限した場合の長期的食事療法の遵守性・安全性への科学的根拠はまだ不足しています。

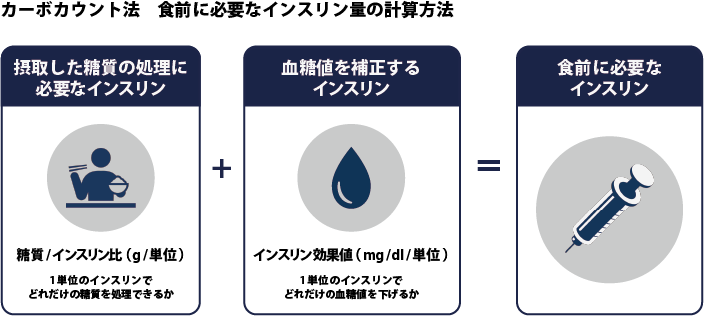

●カーボカウント

カーボカウント(Carbohydrates(カーボハイドレイト)=炭水化物)をカウントすること)とは食事中の糖質量計算を利用した食事療法の一つです。摂取する炭水化物量に見合うインスリン量を投与することにより低血糖を防ぐ応用カーボカウントの方法があり、1型の血糖コントロールには応用カーボカウントが有用としています。

●低GI食摂取

糖質の吸収の度合いを示すGI(Glycemic Index(グライセミック インデックス)=血糖値指数)。低GI食の効果については、明らかな有害事象の増加は確認されず、個人の好みや習慣で選択することはできるため、2型の血糖コントロールとしては有用とされました。

●食物繊維摂取

水溶性食物繊維は、腸管内で腸内細菌によって発酵し、エネルギー源である短鎖脂肪酸を生成します。水溶性食物繊維を含む食物繊維摂取は2型の血糖コントロールに有用とされました。

日頃から自身の体と向き合うことが予防策の一つ

生活習慣病のひとつである糖尿病。疑いや初期の段階であれば、食事や運動といった生活習慣改善に積極的に取り組むことで血糖コントロールも可能ですが、病気が進行すると生活の質の低下に大きく関わってきます。

糖尿病の予防は、生活習慣の改善と、ご自身の今の健康状態をきちんと把握するとともに、定期的に健康診断を受けてその結果を確認しておくことが大切です。

こころとからだの元氣プラザの糖尿病内科では、受診者様が無理なく継続できるよう、生活習慣へのアドバイスやお薬での治療など、一人ひとりに合った治療を一緒に考えていきます。

健康診断、人間ドックなどで尿糖や高血糖を指摘された、家系に糖尿病のある方が多いなど、糖尿病が疑われる場合は、お気軽にご相談ください。

▶糖尿病内科のご案内

参考:厚生労働省「みんなで知ろう!からだのこと」

: 日本糖尿病学会 「糖尿病診療ガイドライン2024 3章 食事療法」

:日本糖尿病・生活習慣病ヒューマンデータ学会 「糖尿病標準診療マニュアル2024」

関連コラム:

▶11月14日は「世界糖尿病デー」その② ~糖負荷試験とは?~

▶11月14日は「世界糖尿病デー」

ご精読ありがとうございました!