尿をつくる器官が危ない!~慢性腎臓病を防ごう

医療法人社団 こころとからだの元氣プラザ

医師 小田原 隆 監修

(元氣プラザだより:2025年3月号)

むくみや貧血、尿量の異変を感じている方はいませんか?もしかしたら腎臓からくる不調かもしれません。腎臓は「尿を作る器官」として知られ、体内の老廃物を取り除く役割を担う重要な器官です。腎臓に関する不調は起きても気が付きにくく、不調を放置すると命にかかわることもありますので、健康診断などで早期に異常を発見し、適切な治療を受けることが大切です。本コラムでは、慢性腎臓病について解説していきます。

腎臓の働き

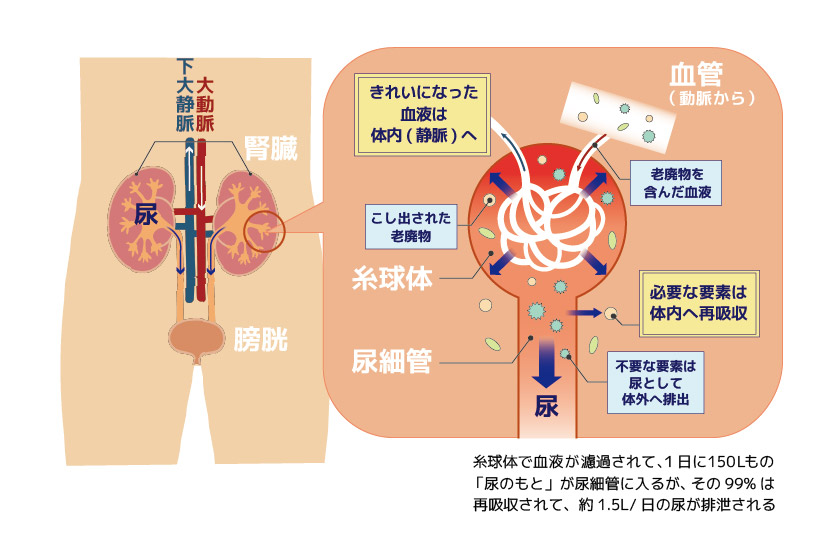

腎臓は腰の上あたりに左右一つずつあり、毛細血管が糸玉のようになったもの(「糸球体」図1の右)が約100万個集まった、そらまめ型をした臓器です。一つが約150gほどで、大きさは握りこぶしくらいです。

腎臓には、次のような働きがあります。

① 老廃物を含んだ血液を濾過して尿をつくり、体に必要な物質は再吸収する(図1)

② 取りすぎた水分や塩分を体外へ出し、体内の環境が一定になるように調整する

③ エリスロポエチン(赤血球の産生を促すホルモン)をつくる

④ レニン(血圧を調整するホルモン)をつくり、血圧を調整する

⑤ ビタミンDを活性化し、カルシウムやリンの吸収を促す

①と②が腎臓の主要な働きですが、③~⑤の役割も担っています。

図1 腎臓の濾過機能

腎臓の機能が低下すると…

腎臓は血管の集まった臓器ですので、血管の動脈硬化などの影響を受けやすく、気づかないうちに機能が低下してしまうことがあります。

腎臓の機能が低下しても初期はあまり症状がみられませんが、低下が進んでくると次のような症状が出てきます。

・むくみ(浮腫)

・尿量の異常:尿量が増える(多尿)/尿量が減る(乏尿)、尿が出なくなる(無尿)

・排尿回数の異常:尿の回数が増える(頻尿)/睡眠時の排尿(夜間尿)

・尿の性状の変化(尿が泡立つなど)

・貧血(動悸や息切れ、全身のだるさなど)

・高血圧(腎機能低下の原因にも結果にもなり得ます)

慢性腎臓病とは

徐々に腎臓の機能が低下し、腎機能の異常が続く状態を慢性腎臓病(chronic kidney disease:CKD)といい、次の①、②のいずれか、または両方が3か月以上続いている状態とされています。

①尿異常、画像診断、血液検査、病理診断で腎障害の存在が明らか

特にタンパク尿(アルブミン尿)の存在が重要

正常な腎臓は、タンパク質のほとんどを体内に戻して尿中には出さないようにしています。しかし腎臓に過度の負荷がかかったり、腎臓の障害が生じたときには、タンパク質を多く含む尿が出てしまいます。

②糸球体濾過量 (glomerular filtration rate: GFR) <60 mL/分/1.73m2

糸球体濾過量(GFR)は、腎臓が1分間にどれくらいの血液を濾過して尿のもとを作っているか(図1で、糸球体が尿細管にこし出している液量の腎臓全体での総和)を示しています。検査結果表には「eGFR」の項目(estimated GFR、血液検査のクレアチニン値などから推算する)で記載されますが、この数値が60を下回ると、腎機能が低下していると判断されます。

日本の慢性腎臓病(CKD)患者数は約2,000万人(成人5人に1人)といわれています。80歳台になると2人に1人は慢性腎臓病となり、年齢が上がるほど(機能する糸球体の数が減っていくために)患者数が増えていくことが分かっています。

慢性腎臓病が進行すると腎不全(~尿毒症)となり、人工透析や腎臓移植が必要になります。さらに近年では、慢性腎臓病の患者さんは心臓病や脳卒中を発症しやすくなることが分かってきました(いずれも血管の問題・動脈硬化によって生じやすい疾患ですので、併発しやすいこともあるでしょうが、互いに悪影響を及ぼし合うようです)。

慢性腎臓病の増加により2023年に慢性腎臓病の診療ガイドラインが更新され、さらに2024年には、「CKD診療ガイド2024」(医師向け)、「患者さんとご家族のためのCKD療養ガイド2024」(一般向け)がまとめられました。

慢性腎臓病の原因

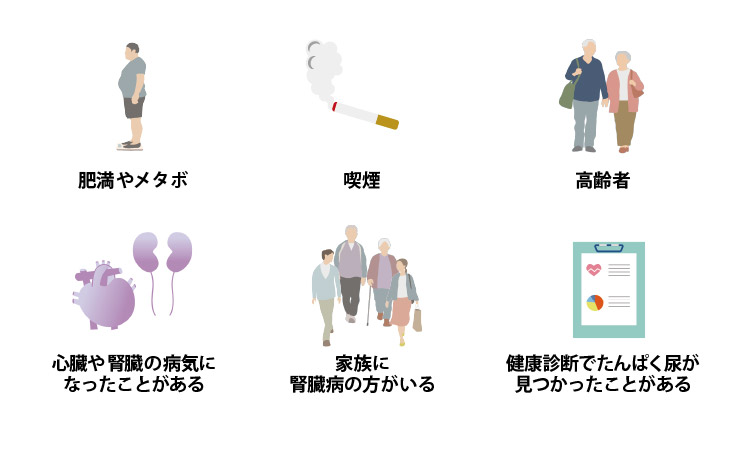

慢性腎臓病の原因はさまざまですが、次のような方は注意が必要です。

・加齢

・喫煙

・肥満やメタボリックシンドローム

・糖尿病

・慢性腎盂腎炎や慢性糸球体腎炎など、慢性的な腎臓の病気

・家族に腎臓病の人がいる

慢性腎臓病には、肥満、運動不足、メタボリックシンドローム、喫煙などの生活習慣が大きく関わります。また、高齢者、心臓病や腎臓病になったことがある方、家族に腎臓病の人がいる方、健康診断などでタンパク尿が見つかった方も要注意です(図2)。

図2 慢性腎臓病のリスクが高い方

腎機能が低下すると高血圧になりますが、高血圧は腎臓に負担をかけ、腎機能がさらに低下する悪循環が生じます。高血圧が長く続くことで慢性腎臓病から腎障害へと進行する「高血圧性腎硬化症」が注目されています。

慢性腎臓病の予防

慢性腎臓病の予防は、心臓病や脳卒中などの命にかかわる病気の予防にもつながるため、腎機能の低下を早期に発見し、それ以上進行させないような治療を始めることが大切です。特に、高血圧、糖尿病、脂質異常症、肥満などの生活習慣病は、全身の血管にダメージを与える可能性が高くなります。腎臓にある多くの血管にも悪影響を与えるため、まずは生活習慣を見直しましょう。

慢性腎臓病が末期(腎不全)になると人工透析が必要となりますが、近年は、これらの生活習慣病が原因となる人工透析患者が増えています。

健康診断のススメ

腎臓は体にとってさまざまな調整機能を持つ大切な臓器です。しかし腎臓にはおよそ100万個の糸球体があり、そのうちのいくつかが機能しなくなっても、他の糸球体が機能している間はなかなか症状が出てきません。初期の慢性腎臓病で自覚症状がほとんど見られないのはこのためです。何かしらの自覚症状が見られるときには、すでに腎機能が低下している可能性があります。

慢性腎臓病の早期発見・早期治療のためにも、定期的な健康診断で尿検査や血液検査の数値を確認しましょう。腎臓の今の状態とこれまでの変化を知ることが、とても重要なのです。

ご精読ありがとうございました!